【城理青年行】马克思主义学院Young实践团以“新媒体+”助力古村文化出圈又出彩

本网讯(记者 杜健伊 郑玮祎 黄志慧 魏汶莉)8月10日,马克思主义学院Young实践团在广州市花都区三华村开展的暑期“三下乡”社会实践活动圆满结束。在实践中,Young实践团以“新媒体+”为纽带,紧扣非遗传承、文化传播、文旅发展等重点领域,通过实地调研、视频制作、创意设计、直播宣讲等四个维度推动古村文化出圈又出彩,为“百千万工程”示范村建设注入青春动能。

新媒体+实地调研:让乡村文化“火起来”

三华村是北宋时期建村的千年古村,村内古建规模宏大、古迹众多,仅明清年代的青砖建筑就有600余座,拥有资政大夫祠古建筑群、非遗文化、耕读文化、红色文化等众多文化资源,但存在资源分散、宣传力度不够等困境。目前,三华村作为广东“百千万工程”首批示范村,正在着手打造特色旅游村落,亟待提升知名度和美誉度。为帮助三华村解决宣传痛点,Young实践团先后就灰塑技艺、醒狮文化、古建活化等内容开展了古村文化传承发展系列专题调研,通过与三华村村委座谈、走访村民、线上线下问卷调查等形式,梳理并提炼了三华村的文化特色,尤其发现三华村作为典型城中村在文化治理等方面积累了丰富经验。为破解三华村文化建设难题,Young实践团将实地调研成果形成文字,撰写了万余字的调研报告,为乡村文化振兴提供有益参考。

Young实践团同学与三华村村民开展问卷调查(邹春梅 摄)

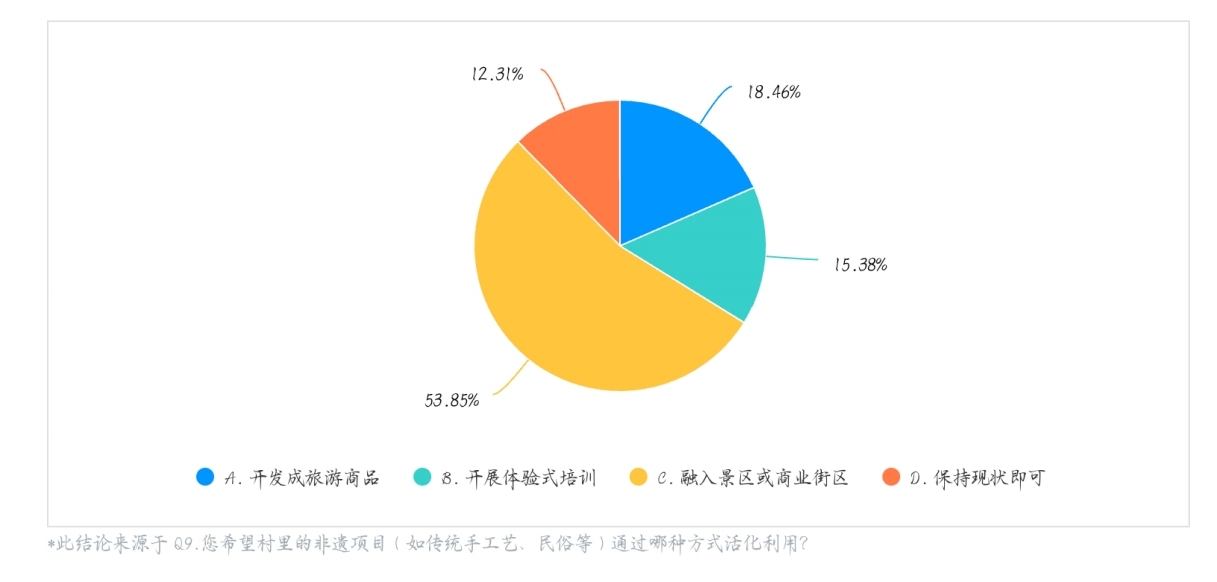

Young实践团同学调研三华村非遗情况数据分析截图(杜健伊 提供)

与此同时,Young实践团依托网站、微信公众号、视频号等多元融媒体矩阵,突破地理、地域限制,开辟乡村文化传播新路径,多渠道多方位展示千年古村的独特价值、丰富内涵和文化魅力。目前,Young实践团已在中青校媒、中国大学生网报、大学生云报等平台发布新闻稿70余篇,生动讲述新时代乡村文化发展故事,极大增强了三华古村文化的传播力和影响力。

新媒体+非遗视频:让千年古村“潮起来”

“这么好的视频,必须单发”“太感谢了,我们武馆的每一个成员在视频里都露脸了”“这个视频拍得真棒”……当Young实践团将精心制作的短视频《“泥”中寻乐趣,指尖“塑”传承》《承醒狮武术,立中华风骨》《旖旎古村,三华风韵》等微视频发给实践地时,得到了服务方的高度赞许,也得到各类融媒体平台粉丝的点赞,总播放量达几千次,完播率达86%,短时间内迅速提升乡村关注度和话题度,大大提升了乡村文旅的知名度和美誉度。

短视频《承醒狮武术,立中华风骨》封面图(廖文涛 提供)

自暑期“三下乡”社会实践活动启动以来,Young实践团结合三华村文化特色,从年轻人视角出发,以“技艺记录+传承故事”为核心,打造非遗专题视频,已陆续制作十余个短视频,在各大融媒体平台相继发布,致力于增强三华村文旅的传播辐射力、品牌辨识度、非遗文化吸引力及年轻群体关注度。前期实地调研阶段,实践团梳理了三华村丰富的文化资源及其保护传承现状,提炼出资政大夫祠古建筑群、非遗文化等当地的核心文化资源,以微纪录片、日常Vlog、乡村风光群览等多样化的形式,让灰塑的千年纹路、醒狮的灵动神韵、岭南古建的独特魅力、英雄村的红色印迹等在镜头下成为可感可知的文化符号,通过花都区博物馆等各大融媒体平台走进大众视野。截至目前,Young实践团的视频作品正陆续向各大权威融媒体平台投递。

新媒体+创意设计:让文旅品牌“树起来”

为助力三华村树立乡村文旅品牌,7月7日至21日,Young实践团在对实践地三华村进行了深入考察后,根据其建设发展需求,围绕当地特色文化资源进行了创意设计,用画笔与灵感打造精品旅游路线,设计文创IP及专属墙绘,用创意赋能古村文化空间升级。

Young实践团同学在福元徐公祠旁探讨交流(杜健伊 摄)

Young实践团同学为三华村绘制的精品旅游路线图(陈佳怡 提供)

为打造受年轻受众喜爱的集章打卡旅游路线,实践团成员连续一周在三华村多次进行实地考察,详细记录村风村貌与景点位置,最终设计出了以“三华古建奇旅”为主题的手绘地图,涵盖“民俗博物馆-资政大夫祠-水仙古庙-福元徐公祠-仲和徐公祠-默庵徐公祠-徐氏大宗祠-集之徐公祠”等景点,风格卡通清新,兼具地域性、标志性和故事性,得到三华村团委书记李嘉茵的高度认可。

Young实践团同学部分文创设计部分图样展示(陈佳怡 提供)

针对三华村打造特色文旅品牌的需求,Young实践团以三华村古建筑中常见的灰塑蝙蝠形象为灵感(“蝠”与“福”同音,象征福气),将“小福”确定为核心IP形象。文创组同学设计出了“小福服了”“福报”“讨福”“福气”“福寿”“福到了”等衍生形象,采用圆润线条与浓烈色彩,塑造可爱呆萌风格,并将其应用于扇子、文化衫、红包等多种日常用品。张颖同学表示,这些IP形象及文创产品既能拉近距离、强化情感联结,又能通过实用功能传播文化,提升品牌影响力。

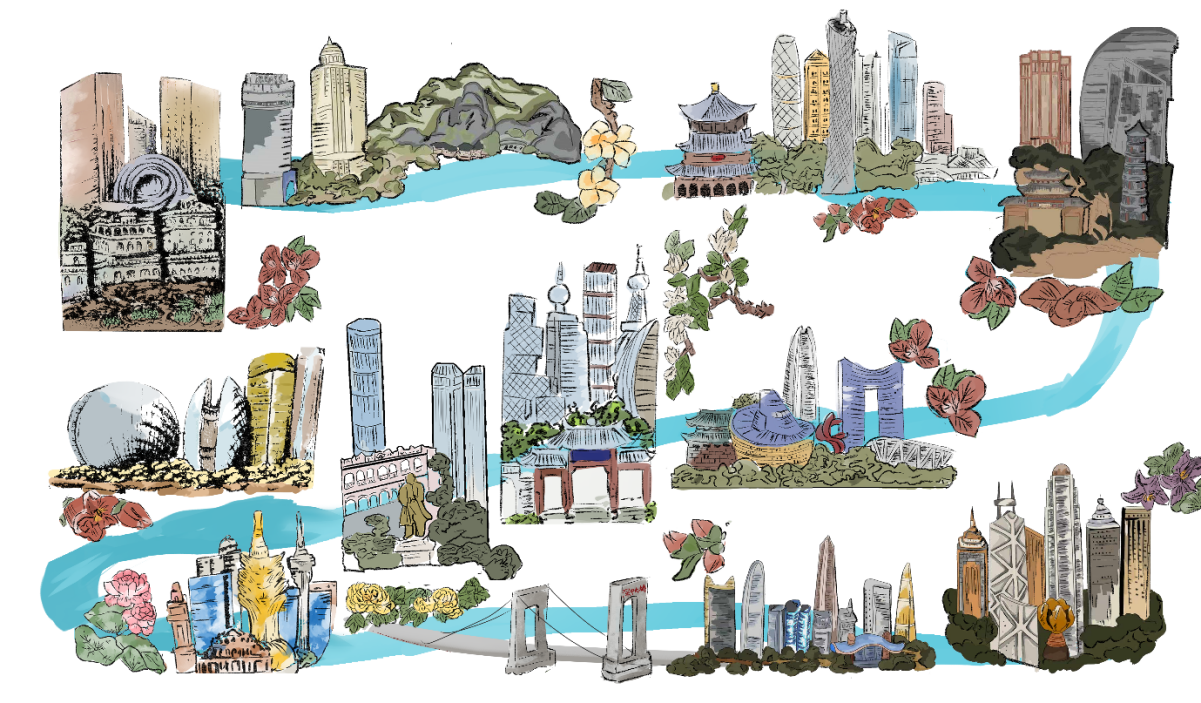

Young实践团同学墙绘作品《风“华”正茂》终稿(郑喻元 提供)

此外,基于对三华村实施传统村落保护项目的了解,Young实践团同学在往年已为其设计了四个版本以水仙茶为主题的墙绘基础上,今年将灰塑与粤港澳大湾区“9+2”城市相结合,创作了一组名为《风“华”正茂》的50米墙绘。“华”有“三华村”“中华”的双重意旨,“风‘华’正茂”寓意三华古村往昔辉煌,文脉绵长。

整幅墙绘用灰塑工艺的肌理以广东西江的流向串联起各大城市(从发源地肇庆出发,流经江门、珠海,连通澳门,途经广州、东莞、深圳、惠州后,水流分支入中山,汇入佛山,最终通过珠江河口与香港相连,从而勾勒出独特的城市脉络),又用代表性花卉点缀每个城市,彰显各自特色。郑喻元同学表示,此设计受到国家级非遗灰塑代表性传承人邵成村老师的启发,他说道:“邵成村老师在接受Young实践团采访时提及岭南灰塑与现代建筑的结合难题,而三华古村要开发商业街区,也存在过渡和衔接的困境。我们设计的这组墙绘让岭南灰塑与现代建筑穿越古今,完美融合,既是对技术难题攻克的期许,也是对传统工艺的创造性表达。”

新媒体+直播宣讲:让革命精神永相传

三华村颇有名气的是中国同盟会番花分会旧址。在著名的黄花岗七十二烈士中有16位为三华村人,三华村因此被后人誉为“英雄村”和“烈士之乡”。1920年,孙中山先生亲自为三华村“集之徐公祠”题匾,用“毁家纾难,功在党国”8个大字赞扬三华村英烈们以身报国、无私奉献的家国情怀,并委派中国同盟会元老张继亲自送来三华村,将其挂在“集之徐公祠”内,以作纪念。

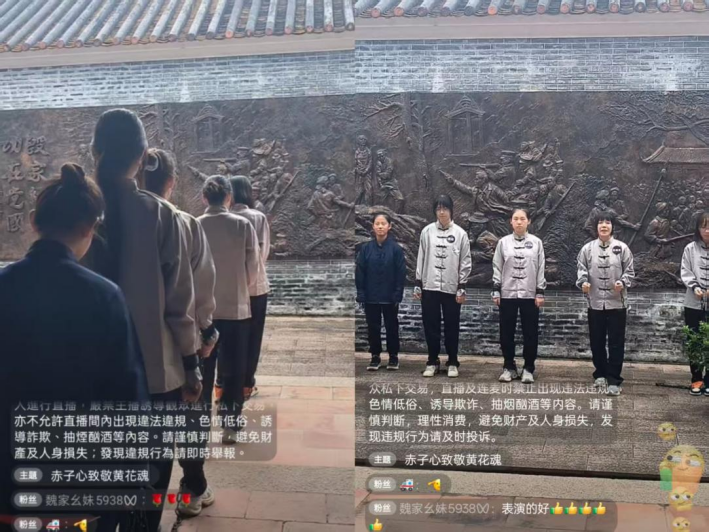

为赓续红色血脉,传颂革命先烈的英雄故事,7月18日下午,Young实践团在三华村集之徐公祠开展了以“青春志演绎革命史,赤子心致敬黄花魂”为主题的情景思政课直播。此次直播采用“场景课堂+情景剧+观众参演”的形式,营造出代入式和沉浸式的思政教育氛围。

Young实践团同学情景思政课直播截图(邹春梅 提供)

宣讲中,Young实践团同学结合实地场景,将黄花岗起义中三华村英烈舍生取义的故事娓娓道来。同时,为让线上线下的观众在直观形象的氛围中受到感染和熏陶,Young实践团在祠堂内进行了情景剧演绎,将三华村人徐维扬组织“选锋队”队员在集之徐公祠前发动起义、中国近代民主革命家黄兴先生秘密商讨起义、革命烈士慷慨赴死等三幕情景进行了历史再现。

Young实践团同学演绎黄兴先生等革命党人秘密商讨起义事宜(陈佳怡 提供)

为提升观众参与感,Young实践团还特意设计了多个互动演绎环节,现场观众可沉浸式扮演先锋队队员、革命英烈等角色,与成员一起追溯历史记忆,传承红色精神。

现场观众(着深色衣服者)参与演绎英烈们慷慨就义的情景(郑喻元 提供)

此次直播时长一个半小时,吸引了五百多名在线观众,获得2.3万次点赞量。直播间网友纷纷留言感慨,在时空交错中领悟了家国情怀。参演同学杨茵淇表示,虽然前期查阅资料、撰写脚本花费了很多心力,但通过参演,我感受到了思想的洗礼和精神的淬炼,收获满满。